作品を観てくれた方々によく聞かれるのが

「こんなにたくさんの色をどうやってまとめているの?」

です。

本当によく聞かれます。

上の作品。

数え忘れたけど、たしか10~15種ほどの着物生地を使っている。

それも全て70~100年ほど前のお着物オンリー。

アンティークまであと一歩!

というほどの年代物ばかりを寄せ集めてる。

100年以上古いモノをアンティークと呼ぶ。

そこに価値あるモノが大前提だけどね。

こんなに色を使っているのに

しかも「柄×柄」という超奇抜な組み合わせなのに

どうして上手くまとまるのか?

たくさんの色を使っても上手くまとまる大きな2つの理由

2.同じグループの色をチョイス

この2つが理由

柄は小さめ

素材は、柄が小さな小紋の着物。

着物は作られた時点で、すでに配色バランスが考えられています。

柄が小さいものを使えば、、どれほど多色となっても違和感なくまとまるのは理解できるでしょう。

大柄の部分を使うこともあるけれど、小さく使えば「柄」より「色」という認識で目に飛び込んでくる。

どの色の部分を使うかにより、当然ながら見え方は変わってきます。

その時に役立つのが「色のグループ」です。

色のグループ

いまいち???なのは、色のグループではないでしょうか。

色の勉強をされたことのある方はご存じのはず。

トーンってやつです。

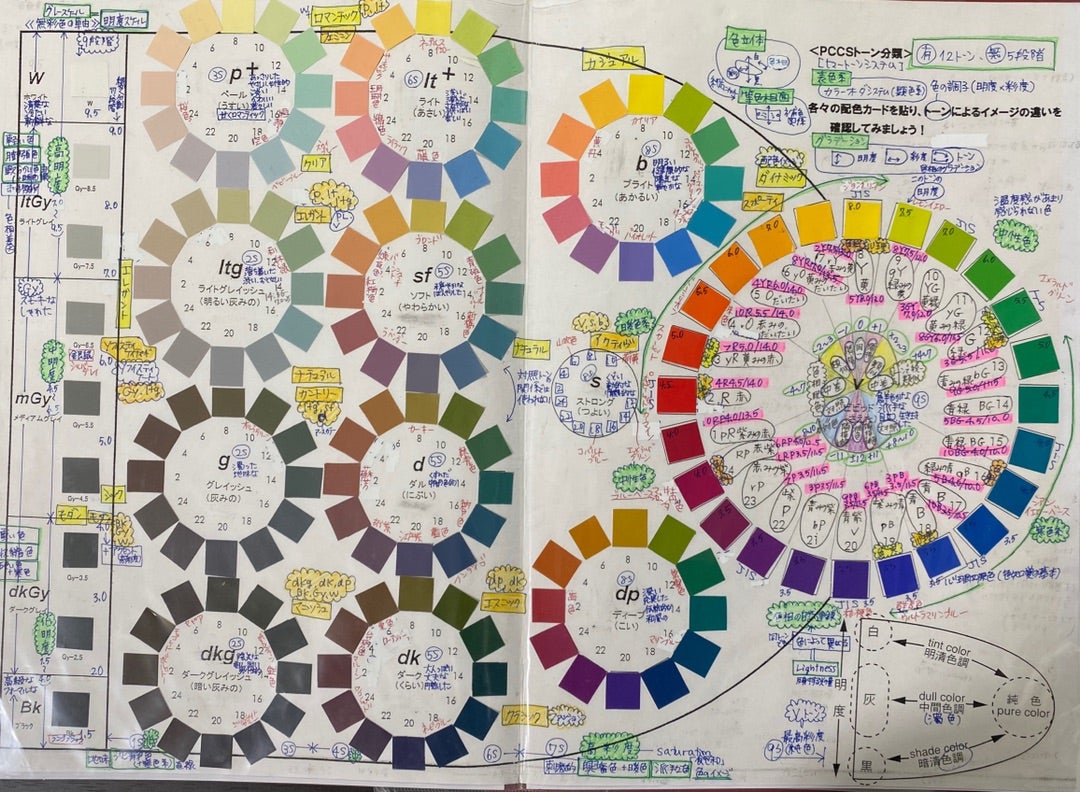

色のグループは、「明度×彩度」の組み合わせで、12のグループに分けられます。

彩度が関係するので当然「有彩色」のみ対象。

無彩色(白・黒・グレー)は明度の加減で5段階に分けられます。

↓↓↓

落書きだらけで見づらいけど、こんな感じ。

個人的に好みなのはディープ(dp)。

一番でっかい丸(ビビッド)の左下のグループです。

ただ先ほどの作品はビビッド寄りの配色になってます。

同じグループにある色を使う

グループ分けされた色の輪(色相環)。

同じ輪に入っているものは同グループ同士なので、違和感のない配色となります。

これは2色に限らず3色でも4色でも同じことです。

私はこの同じグループ内の色を何色も取り出しまとめています。

理論を意識しすぎない

実際に色合わせをするときは、トーンや色相環のことは一切考えず全て直感で行います。

直感っていうと難しく捉える方が居るんだけど、超シンプル。

しっくりくればOK!

違和感あれば違う。。

ただそれだけのことです。これを全て感覚で行うんです。

この感覚はかなり精度が高いので自分を信頼しきって下さい。

自分にとってのベストポジション

自分にとってのベストポジションはそれぞれ異なります。

このベストポジションってのが、好みの色群で得意な色です。

作品に活用すれば、それが一つのウリとなり、代名詞的な役割も果たすようになります。蜷川実花さんみたいにね。

ベストポジションは、先ほど話したとおり「自分にとっての心地よさ」で見つけられます。

同じ「色」でもいろいろある理由

「同じ色でもなんかちょっと違う」という経験はありませんか?

例えばこちらの作品↓

4隅の赤。同じ赤でも違って見えませんか?

陰影が影響しているのもあるけれど、それだけではない理由があります。

こちらの作品は、55×55[cm]の大きさ。

7枚分の紅絹を使用しています。

写真を見てもらえれば判るように、朱色に近い赤から深みのある赤色もある。

一色基調でも必ずしも調和するわけではない。

これはまた別の色グループが関係しています。

ブルーベース・イエローベース

トーンによって分けられた12個の色グループ意外のグループ。

・イエローベース

ブルーベースは青みがかった色。

イエローベースは黄みがかった色。

同じ色同士でもしっくり来ない場合は、ブルーベースとイエローベースで合わせようとしているかもしれません。

イエローベースはイエローベース

で合わせると、上手くまとまりやすくなります。

ブルーベースとイエローベースの見極め方

ブルーベースとイエローベースの見極め方は、一言で言うと「見た目」です。

ブルーベースは青みがかっている。

イエローベースは黄みがかっている。

これを見た目で判断するわけです。

先ほどの紅絹の写真を見てみます。

一番上の紐:ブルーベース。

すぐ下:イエローベース。

下の3枚:ブルーベース。

一番下:イエローベース。

どうです?

判りました?

これは何度も見ていくうちに見分けられるようになります。

まとめ

多色使いの基本中の基本をご紹介しました。

多色使いはそれほど難しいテクニックではありません。

色合わせのコツは、今回ご紹介した①12の色グループ、②ブルーベース・イエローベースでかなりカバーできます。

もちろん「色の世界」はこんなに単純ではありません。

ただし、今回お話しした理論を理解しておけば、困ったときの判断材料にはなります。

が、それに囚われてばかりでは、感覚が大事な作品作りが出来なくなってしまいます。

理論はあくまで参考程度に。

全ては自分の感覚を大事にして下さい。

そう。

配色の最終決断は、理論ではなく自分の感覚で。

English

English