現在リサイクルショップでは、着物が山積みにされている光景をよく見かけます。

自分が知っているお店だけで驚くほどの数なのだから、日本全国規模でみたらどうでしょう?

開いた口が塞がらないでしょうね。

文明開化で衣服スタイルの変化到来とその結果

西洋文化が日本へと入ってきて、より簡単に着られる洋服の存在を知ってしまったら手を出さずには居られない。それは人間の性。仕方のないこと。

といっても明治時代、洋服はとても高価なものだったので、着られる人たちは富裕層くらい。

当時はまだ着物が普段着でした。

そんな時代はまだまだ続き、大正終わりから昭和初期の銘仙大ブームが興る。

ブームは大正の終わりごろからと言われていますが、実際には明治の中頃にはもう作られ販売されていたようです。

企画展『銘仙』

(埼玉県立歴史と民族の博物館)

戦後、高度成長とともに洋服も安価で作られるようになり、普段着は着物から洋服へさらにシフトされていきます。

そうなると着物が自分で着られる人が少なくなる。

そこで誕生したのが「着付け教室」。

日常的に着られていた着物は特別な場へ着ていくものへとランクアップされ、ハードルの高いものとなった。

また、決まりごとが多すぎる着付けに近寄ることすらしない人が増えてしまった。

売れなくなりたどり着いた「ブラック」な世界

押し売りが当然?な呉服業界

歴史が下るにつれ売れなくなっている着物。

業界はなんとしてでも売らないと、さらなる存続の危機に陥ってしまう。

そのため強硬な売り方が多発しトラブルも多くなる。

少しはましになったと言われている今の時代でも、それは起こっています。残念ですね。

結果的には「着物を買う」という行為に至るのだけれど、単純にモノを買うのではなく人から買うことを売り手が理解していないと、信頼は失墜する。

以前、江戸小紋の実演を観たくて展示会へ行ったことがあります。

そこの業者のいつまでも続くしつこい押し売りに、私の若い担当者は私を捨て逃げていきました。

その行為にも驚いたんだけど、私が買うことを勝手に決めた業者のおばあさんにもカチンと来てね。

「それ(買う買わない)を決めるのは私!」と一喝して、そこのスタッフ全員を黙らせたことがあります。

この一件を担当者に話したときに笑いながら言われたのが「着物業界はブラックな業界だから」「年寄りはあんなのばかり」です。いろいろモヤモヤした瞬間でした。

街にはびこる着物警察

着物と洋装と組み合わせた個性的な着付けをする方も多くなり、同時に「着物警察」と呼ばれる人達の出没率も高くなる。

TPOをわきまえていれば、普段着くらい気楽にさせて欲しいものです。

そもそも、洋服の場合は何も言わないのに「着物」となった時点で急に口が出るって意味不明じゃないですか???

着物という文化や誇りを存続させたいのか、途絶えさせたいのか。

業界人や愛好者がする行為ではない。

自分が優越感に浸りたい、支配したい、などという人間の浅はかな欲にまみれた縮図を「着物」という衣服から垣間見られます。

昔の着物はいくらくらいで売られていた?

着物が売れなくなったのは、

着付けへの高いハードル

業界のブラックな実態

着物自体の価格

が要因なのは明らか。

新たにあつらえてもらおうと思うと、目玉が飛び出てしまうほどお高い。

一枚の着物が仕上がるまでの過程を考えれば理解できるけど、やはりそう簡単には手が出しにくい。

そう思うと、普段着として一世風靡した銘仙はどのような価格帯で販売されていたのでしょう?

百貨店がすべて担っていた着物の販売

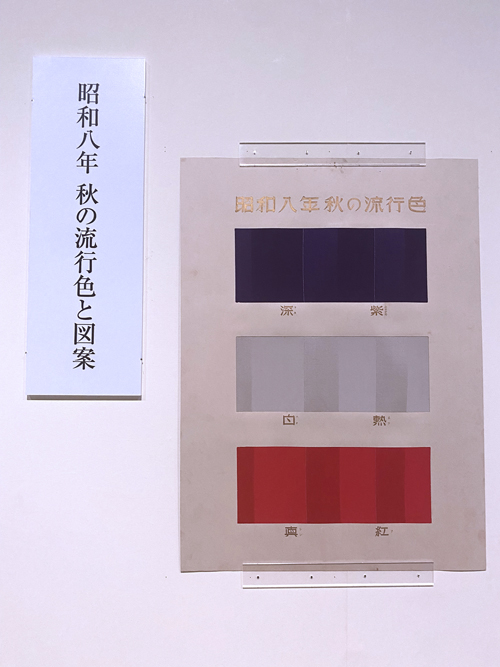

昔、着物特に銘仙は百貨店が流行を決めていました。

百貨店毎にテーマがあり、それに向けて職人にデザインをしてもらう、という流れ。

流通の主導権を百貨店が握っているという、今では考えられない仕組みですが、それほど昔ではない昭和初期はそのような時代だったのです。

松坂屋の見本帖(2021年10月『うつくしき和色の世界』展)

松坂屋の見本帖(2021年10月『うつくしき和色の世界』展)

銘仙は安価で大衆的な絹織物。

良い絹を使った着物と比べたら圧倒的に安かったようです。

中級階級の女性を取り込むため、斬新なデザインがどんどん誕生していきます。

その頃の広告に書かれていたのがこちら。

銘仙5円80銭~6円50銭(昭和8年)

もちろん物価は今とは違いますから換算しないといけません。

当時と現在の物価を比較すると、3500~4000倍ほどだそう。

間を取って6円で計算すると、21,000~24,000円ほどで販売されていたということになります。

現在の着物の価格と比べると雲泥の差。といっても、銘仙は普段着。

特別なシーン向けに作られることが多い今の着物とは比べてはいけないかも知れないね。

でも、やっぱり「おや?」と思ってしまう。

いくらお安いと言っても、普段着と言うよりも「おしゃれ着」くらいの感覚。

2万円台、、、洋服ならためらっても、着物なら即買いします、私(笑)

銘仙大ブーム時に作られた数に驚愕!

この銘仙。

大ブームということもあって、大正終わりから昭和初めの約10年で1億反作られたそう。

この1億反以上の銘仙。今はどこにあるのでしょう?

多くは処分されてしまっているんでしょうね。

博物館や美術館などが保管するもの以外は、昔からの着物好きがコレクションしたり、大正ロマン好きの着物女子が買い集めたり、リメイクされることがほとんど。

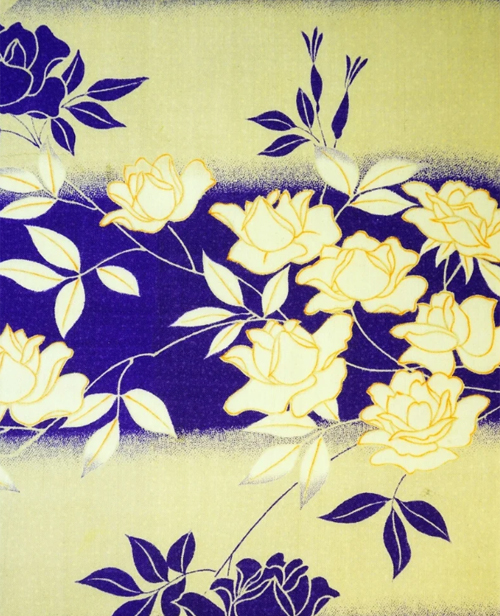

100年ほど前のデザインであっても、古さを感じさせない銘仙。

むしろ今より斬新で胸躍るものばかりです。柄も配色も。

レトロポップやキッチュな小物や洋服へと生まれ変わる銘仙を数多く見かけます。

こうして違う形になっても銘仙は、多くの女子の心を掴んで離さない。

古着銘仙の価格はバラバラ

銘仙の着物を私も集めたいと思った時期があります。

あるとき、1枚7000円で売っているのを見てとても驚いた。

汚れていたり生がなく破れやすい着物が7000円。

え?どういうこと??

と言っても購入しちゃいましたけど(笑)

銘仙

人気を博した銘仙は大体が100年前のもの。

アンティークと呼ばれる域の着物です(100年超え価値があると判断されないとアンティークと呼びません)。

確かにアンティークものはお値段がしますもんね。

状態が良く人気柄なら価格は一気に跳ね上がる。

定番柄ならそれなりに。お店にもよります。

アンティークとビンテージの違いを喋ってます↓

ついでに「レトロ」も説明してる。

私のように7000円で購入したお店もあれば、500円で買えるお店もある。

着物の状態や柄によるけれど、お店のスタンスや考えももちろん価格に現われますから、いろいろ見て廻ると良いですよ。

ただ、巡り合わせというものがあるので、心を捉えて放さないモノと出会ったら、いくらであっても購入すべきでしょうね。後悔ほど身体に悪いモノはない(笑)

着物って日本特有で素晴らしいし魅力溢れるもの。

伝統もたくさん詰まっていて、失ってはいけない日本の宝だと感じています。

だからできれば、古着着物はそれなりに手に入れやすい価格で提供して頂きたい、というのが本音。

作るときにかかった金額を考えると、あまりにも安いと持ち主はめげそうですけど。

モノは消費し始めた瞬間から価値が下がると言います。

銘仙のように大ブームを巻き起こし、今も尚、根強い人気があると、新たな価値が生まれ価格が上昇しやすい。

そうであっても、やっぱりお安くして♡と思うのは私だけでしょうか。。。笑

現代着物の価値

以前目にした堀ちえみさんのブログ記事。

結果からいうと、着物はほぼ二束三文。

買い取りすらしてもらえないことが多い。

▶『着物買取事情』

ただでさえ着物を着る人が少なくなっているのにコロナ禍で着る機会が減り、おうち時間が増え、断捨離をする人が増えた。

着物は標的となりやすく、今ものすごい数の着物がリサイクルショップに持ち込まれているという。

需要と供給のバランスが大いに崩れ、ただでさえ「もらっては困るもの」という不名誉な称号を持つ着物はさらに価値をなくしている。

まだリサイクルショップに持ち込まれるなら救いはあるけれど、ゴミに出されたらもうそれで終了。

とは言っても、ちえみさんの文面からすると、リサイクルショップでも値のつかないものは処分するというので、同じ末路を辿るのかも知れない。

ホント悲しい現実。

洋服と同じように着物もウエースになったりするのかな。

昔はそうなるまで着物を活用してたので同じといえば同じなんだけど、何とかして活用しよう!という志で活動している身にとったらなんだか心が痛む。

市内唯一のリサイクルショップでも買取はお仕立て15年以内のものに限られてる。

大須で話を伺っても「値が付かない」とはっきり言われた。

多くのみなさんが取る行動は

・リメイクする方に譲る。

・踏ん切りがついた時に思い切って処分する。

この3つ。

私は着物を使った制作活動をしているので、ご厚意で譲ってくださる方がとても多い。

正直いうと、全てが作品に適したものではない。それでも知恵を絞り活用する術を考え出す。

なかなかアイデアは浮かんで来ないけど、そのうちびっくりするような方法を思いつくことがある。

小学校での絵描きもそのうちの一つ。

どこかのアイデアマン!!!

着物の斬新な活用アイデアを見出しておくれ!

そして

一枚でも多く捨てられる着物を救おう!

もちろん私も大いに活用しまくるよ!

English

English