ここ数年「着物コラージュ」というものに違和感を抱いています。というのも、

この時点でほぼ私の作品は「コラージュではない」と分かるよね。

それだけではなく、やりたい表現がどんどん増えていくと「コラージュ」に収まらなくなってきた。

そこのフィット感がしっくり来ない、という感じで時を過ごしていました。

今の私が「これ」と感じるものにたどり着くまでの過程をお伝えします。

実例なので、自分に当てはめて考えやすいと思います。

是非参考になさってくださいね。

なぜ「着物コラージュアート」となったのか?

そもそもなぜ「着物コラージュ」と言うようになったのか?

2015年、最初に作品を公の場で展示するときにカテゴリーを聞かれ、とっさに答えたのが「着物コラージュ」

以来、ずっとそのように呼称している。

そう、とっさに出た言葉なんです。

この「とっさ」的なものは「ひらめき」や「思いつき」に近いので大事にしてきました。

そういったものは的を得ていることが多いからね。

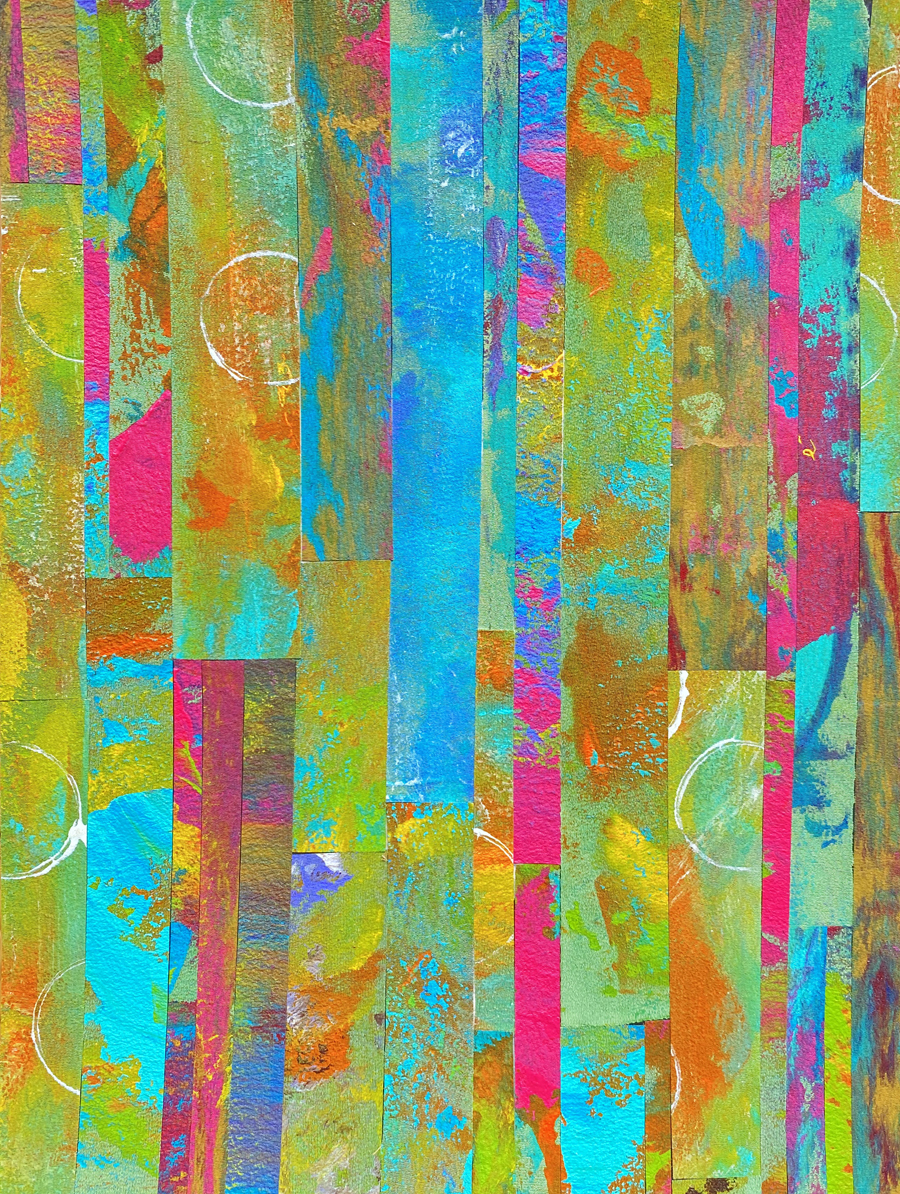

パーツは切り出していないけれど、貼り付けてはいるので半分コラージュ(笑)

ちなみにこれら↓は完全にコラージュです。

長方形や繭型を切り抜き貼り付けています。

別に厳密に定義しなくても良いんだけど、日本人はそういうのがお好きなようでカテゴリーが必要となる場面が多々あります。公募展や展示会などでね。

選ぶカテゴリーがないので「ミクストメディア」を選ぶんだけど、それすらない場合もある。

より私の作品スタイルに合ったワードです。

敢えて言うなら

着物を使ったミクストメディアアート

着物ミクストメディアアート

かしら?

でもね、ちょっと長くない?

しかもみんなが「ミクストメディア」という言葉を知っているわけではない。

まだプリザーブドフラワー講師をしていたときに「ミクストメディア」というものを知ったんだけど、活動始めてから2,3年は経っていたよ。

独学さんはそんなもん。

卒業生からしたら基本知識であっても、独学さんにとってみたら未知のワードだらけ。

活動しながら一つずつ覚えていきます。

簡単な言葉で伝わりやすいものを考えると、着物を使ったアートとなるわけです。

ジャンルとしては「ミクストメディア」で良いと判断しています。

使っている素材は着物だけではないからね。

ビーズやアクリル絵具などいろいろあるから。

ここでほかにも思いつく色々なワードを組み合わせて考えてみます。

まず「着物」「アート」という2つの言葉で検索をかけてみる。

「着物」「アート」で検索した結果は、

着物を着たアートイベント

着物リメイク(特にファブリックパネル)

着物を額装したもの

が圧倒的に多い。

検索結果は私のやっていることとは随分かけ離れていることに気づく。

そして、このワードでは検索域が広いし、すでに上位表示される人たちが固定化されていて新参者はかなわない。

だから、的確に自分を表わすオリジナルなワードが必要となるわけです。

着物コラージュアート

もその一つ。

本来のスタイルだけならこれで良かったんだけど、さっきもお話ししたとおり、多岐に渡る表現方法が生まれ、「着物コラージュアート」には違和感しかなくなったので、別ワードが必要。

検索結果からオリジナルワードを考える

「着物」「アート」で検索すれば、一般的な認識がどんなものかが分かりました。

自分の思うところと乖離があれば何をどうしたら近づけるのかを考えます。

これで検索をかけてみると、1ページ目にnaomariaに関するものが3件表示されました。しかしトップ表示ではありません。

広義なので「関連がある」と検索ロボットが判断するものが多い。

トップ表示を目指すならば、もっと狭義にしないといけない。

こちらでは、動画トップ2件がnaomariaでした。画像検索結果もトップ4件がnaomaria。記事では1件。

より表示される確率が高まりました。

こちらではどうでしょう?

動画3件が1ページ目に表示されました。

世の中の流れに応じて次のワードで検索してみます。

動画1件と、途端に表示されなくなりました。

これは「アップサイクル」というワードの検索ボリュームがでかすぎるってこと。それだけ注目のワードだと言うことです。

もちろん「アップサイクル」のタグは付けています。が、この結果。

そこに反応できている自分はすごい!のだけど、これでは他に埋もれて見てもらえません。

ではどうしたら良いのでしょう?

アップサイクルの別の言い方を検索してみました。

創造的再利用

難しい。誰がこの言葉で検索するのでしょう?もちろんいらっしゃるでしょうが、そう多くはない。

活動を認知してもらえれば、このワードで検索してもらえることもあるでしょうが、その頃には「創造的再利用」ではなく「naomaria」で検索してもらえているはず。

となれば、このワードの選択は「ない」と判断できます。

言葉選びは難しいですね。

類似されるものが表示されれば改善を。そうでなければ自分が作った肩書きワードがオンリーワンとなりトップ表示がかないます。

自分自身または活動を表しているみんなが使うような簡単な言葉の組み合わせで造語を作る。

それがオンリーワンの肩書きとなります。

結果

動画もブログもホームページ記事も、そのように意識したタイトル付けをしているので一番表示されていたのが「リサイクル着物を使ったアート」でした。取り組んだ成果がしっかりと検索結果に反映されています。

あとは、

キャッチコピーのようなインパクトがあるかどうか。

(今後)他と被りにくいかどうか。

を総合的に考えて答えを導き出します。

こうして出た答えが

古着着物再生芸術家

これから育てていくワード。どのように育っていくのかワクワク。楽しみです。

肩書を決める流れ

自分のやっていることを的確に表すワードをいくつか挙げる

組み合わせて検索してみる

検索結果を見て組み合わせを変えていく

時には類義語で合わせ直す

しっくり来た組み合わせであり、検索結果に該当するものが表示されなければ決定

最後に

自分をアピールできる手段が、手軽かつ多用になったことで情報も同じように増え、ネット上での自分の存在が埋もれやすくなっています。

その中でいかに目に留めてもらえ、知ってもらい、ファンになってくれるか。

大変な作業に思えてきます。

が、やることは日々素のまま自分や人の役に立つお話しを発信することしかない。

時間はかかるけれど、必ず認知してもらえるようになります。

それと同時に作品のクオリティーも上げていく。

初期の同時進行は本当に大変。

ブランディングと作品力を高めていくのは、どちらも労力が大きい。

まずはブランディングを優先する。まずは知ってもらうことが先決。

知ってもらうまでに時間がかかるので、ブランディング力を底上げしていく。

記事やSNSで等身大の人となりを知ってもらえれば、ファンもじわじわと増えていきます。

この「じわじわ」こそが大事。爆発的な増加はブームのようなもの。

反面、「じわじわ」は一過性のものではないので、根強いファンとなってくれやすい。

だからめげずに地道に知ってもらうための行動をする。

人が作品を買うには2つの理由があります。

・作者に惚れたから

ミュージシャンやタレントなどを考えてみたら分かりやすいです。

推しが出すモノは全て欲しくなる

自分という「人」を好きになってもらえたら、どれほど強味か想像できますよね。

そのために「自分がどんな人か」というブランディングが大切。

その「どんな人か」を的確に表わす肩書きは、簡単でインパクトがあり覚えやすいものがいい、となります。

なんとなく肩書きの大切さを理解できましたでしょうか?

この肩書きは認知度が上がる前なら変更もできますが、ある程度育ってきたら変えられません。

慎重に決めましょう。

日本語

日本語