着物好きなら泣いて喜ぶ着物にフューチャーした企画展。

全国各地で大小さまざまな展示が開催されています。

同じ着物展でもテーマやコンセプトによって展示内容が全く異なり、それぞれの特徴を垣間見れる楽しい展示ばかりです。

いろいろな展示を観ることで、自分が個展を開催するに当たり大事なテーマやコンセプトを考える良きヒントがいただけると思います。

そういった視点で見るのも楽しいですよ。

では、naomariaがこれまで足を運んだ展示をご紹介します。

KIMONO展

2020年春に開催予定だった特別展『KIMONO』。

コロナが始まったばかりの頃で、必然と会期が変更されました。

とても期待していた展示だったので、無事に開催され安堵した記憶が鮮明に残っています。

こちらの展示は「着物」という大義の企画展。

着物の原型となる小袖の誕生から現在まで800年とも言われる着物の歴史を、前期・後期と分けて楽しむ内容となっていました。

江戸時代のものが大半だったけれど、中には鎌倉、室町、安土桃山時代といった歴史の教科書で習ったはるか昔の、どこか異次元のような時代の着物もたくさんありました。

袖の形状の発展がとても興味深いけれど、なによりもデザインや技法が目を引く。

とくに江戸時代のデザインの発展スピードは驚くほど速く、豪華絢爛な華やかさや美しさに目を奪われる。

大安という時代が、華やかな着物を発展させた大きな要因でしょうね。

平和な世界は文化も伝統も発展させる余裕があるんだろうな、と痛感。

メインビジュアルになっていたこちらの着物。

束ね熨斗模様振袖

私が一目惚れした着物です。

所有されているという博物館へ足を運ぶも、常設展示ではないため観られず。

スタッフに聞いてもいつどこで展示されるのか分からない。

だからこそ、この『KIMONO』はなんとしてでも観に行きたかった展示なんです。

こちらの着物は江戸時代のもので重要文化財となっている。

すでに途絶えてしまっている技法がふんだんに取り入れられており、現在の技術では再現不可能とも言われているほど「日本の宝」が詰まったもの。

それでも京都の企業が中心となり、この着物の復元を試みているそう。

復元できたら、今後の展示ではもうオリジナルは観られないかもしれませんね。

すでにこの『KIMONO』ではいくつかの復元された着物が展示されていました。

完全に、とは言わないけれど、オリジナルのものが展示されることが少なくなってくるかもしれない。

そう思ったら、観られるときにどんどん観に行った方がいい。

復元力は素晴らしいですけど、やはりオリジナルのオーラにはかないません。

こちらの図録は、1.6kgもあるボリューム満点で布張りのハードカバーという豪華バージョンでした。

表紙の裏は色鮮やかな更紗模様。

うつくしき和色の世界

名古屋の松坂屋美術館で開催された『うつくしき和色(わのいろ)の世界』

松坂屋が所蔵している膨大な数の着物を観られる展示。

主に江戸時代のもので、それら着物を「色別」に展示するというおもしろい試みでした。

こうして色別に分けて観られることで、同じ色でもいろいろだなぁ、と知れたり、この色は今でもきれいに残っているけど、この色系統は色が褪せやすいんだなぁ、と学べたり。

コンセプトが違うだけで、見え方も学べることも違ってくるのでおもしろい。

ちなみに黄色が一番褪色が激しかったです。

しかもキャプションがとても具体的なので分かりやすかった。

これらの情報を自分一人で調べるにはなかなかの時間と労力が必要。

でも、ここである程度のヒントを頂けるので、これよりさらに深みを知ろうと思っても手が付けやすい。

それってものすごく有り難い。

こちらのメインビジュアルはこちらの着物↓

染めで描かれた見事な鳳凰。図柄はもちろん配色も絶妙。

夜着らしいが、これを着てリラックスする夜なんて贅沢な時間よね。

なんとなくエロティックな雰囲気も醸し出してるし(笑)。

これを着た人はどのような景色を見ていたのだろう。

ぼんやりと霞んだような月

その優しい月明かりが静かに流れる時間を象徴するかのような穏やかな夜

なーんていう光景を勝手に浮かべてみた(笑)。想像は自由だからね。

刺繍が素晴らしいお着物が多く、息を呑むような美しさに圧倒された。

ただね、どれほどの豪華絢爛なお着物を見ても、鳳凰の染め着物を上回るものがなかったのよね。

刺繍よりも染めが好きなんだと、初めて知った瞬間でした。

こんなふとした気づきに大きな驚きをもたらすんだから、いろんなものを見て感じるって大事よね。

松坂屋は単なるコレクターではなく、れっきとした百貨店。

現代の着物女子に人気の銘仙。

大正末期から昭和初期の10年という僅かな期間にも関わらず、総数1億反以上も作られたという大流行した普段着着物銘仙。

これら銘仙は百貨店がテーマや流行色を決め、販売していた。

今で言うインターカラー(国際流行色委員会)が毎年トレンドカラーを決定しているのと同じ立ち位置。それを各百貨店が行っていた。

だからこその貴重な資料が松坂屋にはたくさん残っている。

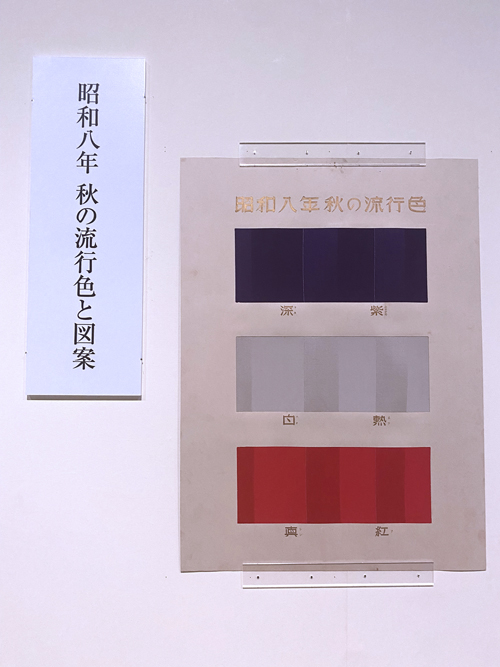

昭和8年秋の流行色と図案(松坂屋)

これらを目にする機会ってなかなかない。本当に貴重。

見たくても見られない価値あるもの。個人的に文化財並みの資料だと思ってる。

銘仙や当時のお着物のことを調べていても、文章ばかりで写真などと言ったビジュアルで確認できるものって少ない。

さすが松坂屋!って心の中で賞賛しました(笑)。

企画展の内容にもよるけれど、百貨店の美術館では、より庶民に寄った資料がたくさん見られるのだと、初めて知った貴重な展示でした。

こちらの図録↓

全213頁にも及ぶこれまたボリューム満点で贅沢なもの。

こちらは名古屋松坂屋美術館へ行けば、今でも購入出来ます。

銘仙

埼玉県立歴史と民族の博物館で開催された『銘仙』展。

さいたまスーパーアリーナでのライブ(Guns N’ Roses)のついでに行ってきました。

ライブで遠方へ出かけるときは、その地で開催されている企画展をチェックし足を運びます。

その名のとおり「銘仙」に特化した展示。

今も大人気の秘訣は、この色鮮やかさと斬新な図柄にあるんでしょうね。

本当に若い方がたくさん観にいらしてた。

埼玉なので秩父銘仙が多かった印象。

養蚕が盛んだったこともあり、それらの道具が一連の流れと共に展示されていました。

これは博物館だからこその収蔵。

その後の「蚕を育てる」にチャレンジしたときにとても役立ちました。

最後に

着物にまつわる名産地では、規模の大小は問わず、常設展示がされていることもあります。

ご自分の興味・関心あるところを調べてみるといろいろ見つけられるかも知れません。

思いがけないところに、思いがけない展示があるかも知れませんね。

今ではホームページ検索だけでなく、ツイッターやインスタグラムといったSNSで検索することもできます。

比較的新しい画像とともに情報も得られやすいので、そちらでも調べてみると良いですよ。

こうして同じ「着物」という展示を何度も観ていると、自分の「好きの傾向」が見えてきます。

古い着物を楽しむだけでなく、そんな自分を知ることも楽しんでいただけたら、と思います。

English

English