リサイクルショップの着物コーナー。

需要がそれほどないのか片隅に追いやられている印象が強いですね。

祖母や母親などから着物を頂く機会も、年齢を重ねれば増えていくでしょう。

「いらない」と手放される着物は後を絶たない

2015年に古着着物を使った作品作りを本格化させてから、多くの方から「いらない」着物が私の元へと届けられている。

着物が日常的に着られていた時代(昭和30年代頃まで)を考えると手放されていくピークは越えたかも知れないけれど、この現象は10年20年とまだまだ普通に続いていくのではないかと感じています。

というのも、

積極的に着物が着られていた世代の子どもたちは着物離れをしている人が多い。

その子ども世代は団塊の世代が多く、彼ら/彼女らに託された断捨離は膨大だと容易に推測できるから。

▶『着物離れの主な理由』

この10~20年の間にも、「いらない!」と着物がどんどん手放されていくのは必至。

なんという悲しい現実。

少しでも処分されていく着物が少なくなればいい、という思いでリメイクはもちろんアート制作活動を行っています。

眠ったままの着物をアートに!

タンスの肥やしとなっている着物を使った「着物コラージュアート」。

naomariaが生みだしたアートで、他では見られない唯一無二のアートジャンルです。

先日も「比類なきアート」とお褒めを頂いた。

さすがにそこまでは自分では感じていないけど、確かに他にはないスタイルのアートではある。それは認めます。

そもそもなぜ着物を使ったアートを作り始めたのか?

ただ単純に着物に惚れたから、という理由が発端ですが、着物のことを知れば知るほど、扱えば扱うほど、ただリサイクルするだけでは終わらせたくない。

捨てられる着物を少しでも減らしたい、という想いが強くなっています。

私自身が積極的に作品に着物を取り入れることで、何かしらの意識付けや問題提起ができるのでは?と信じています。

作る作品が比類なきものであるからこそ、その力はとても強く印象にも残りやすい。

だからこそ作品を通じて、リサイクル着物の現状や今あるものを大切にする精神を養う大切さを少しでも伝えていきたい。

もちろん大前提に「作る」という作業がとてつもなく楽しい、というのがありますけどね。

ただそれだけではない深い想いが私の中に存在していることも事実です。

着物の魅力

着物の魅力って何でしょう?

着物を纏った時の艶姿

しなやかな絹地

美しい柄行

挙げればキリがないけれど、なんと言っても日本人の心を感じる伝統衣装。

日本人であることを誇らしく思えるアイテムだというのは言わずもがな。

心が揺れ動けば、すでにあなたの心は着物の魅力に気づいているってこと。

着物の魅力ポイントは人それぞれであって、挙げてもキリがないというのはそういうこと。

私に関して言えば、色合わせと柄。

これらの好みが完全にアンティーク着物に偏っている。

だから自分の世界観を思い切り表現する作品を作るときに使うのはアンティークものが多い。

「リサイクル」ってなんか違和感しかない

かねてから「リサイクル」という言葉には違和感があり、なにか適切な言葉がないものか、と探していた。

そんなときに出会った「サスティナブル」「サスティナビリティ」は、かなり私の真髄に近いワードです。

サスティナブルとは、「持続可能な」という意味。

環境問題が深刻な現代。

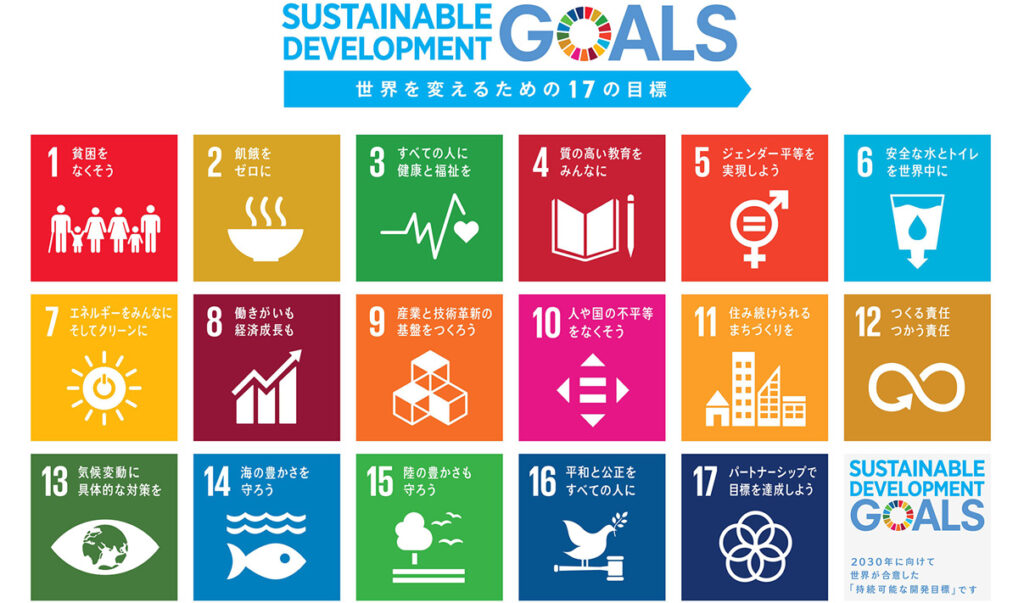

その問題を解決しようと生まれた概念で、2015年に国連総会で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」に繋がります。

「サスティナブル」も「SDGs」も大きな違いはなく、環境に負担をかけることなく新たな生産を行えるか、という感じでしょうか。

これからの時代は、「すでに”あるもの”から新たな創造をする」というスタイルがベーシックとなるのかもしれません。

この「サスティナブル」「サスティナビリティ」も腑に落ちることがなかった。

そんなときNHKの番組で「アップサイクル」の特集が目に留まった。

いつも夕食を作りながらなのでスルーが多いのだけれど、このときばかりは手が止まりTVの前にかじりついた。

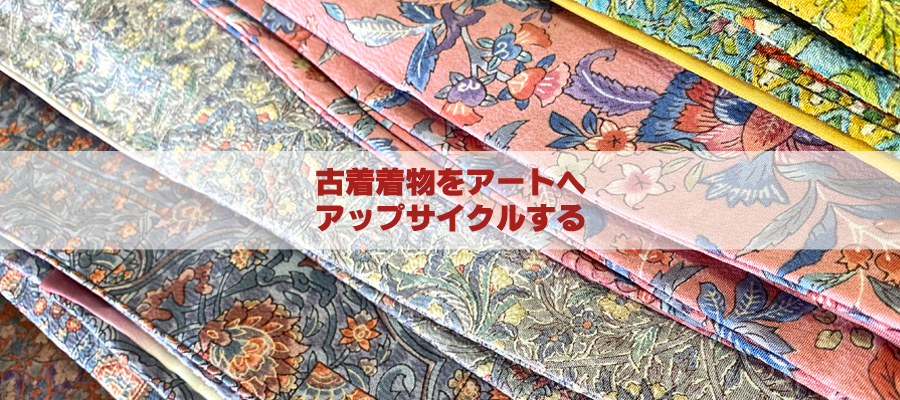

アップサイクルとは、「元の特長を活かして価値を高めたものに作りかえること」

しっくりワードが到来です!

今ではよく耳にする言葉ですが、私が認知したほんの2年前はまだ多くは知られていない言葉でした。

メディアが積極的に使い出してから急速に広まった印象が強くあります。

メディアの波及力ってものすごいですね。。

着物を「アップサイクル」する!

私にとってアップサイクルする対象は「古着の着物」。

その着物をどれだけアップサイクル出来るのか。

私の活動を通して少しでも着物の魅力を再発見し活用してくださる方が増えることを願うばかり。

一人でもそのような方が現われたら、私の活動も少しはお役になったのだと嬉しく思います。

着られなくなった着物

処分される着物

タンスの肥やしになってる着物

日本全国で見たら天文学的数字だと思う。

こうした創作で一枚でも多く救えるように。

一枚でも多くの着物が再び日の目を見られるように。

いろんなアイデアを駆使して新たな形にする。

サスティナブル

SDGs

いろんな呼び名があるけど、簡単に言えば

再生復古

ルネサンスだね。

元々は「もったいない」から来てる。

きっかけはなんだって良い。

今あるものを大切にしたいという思いから、新たなクリエーションが始まる。

いつの時代もそうだと思う。

例外なく今の私もそれを受け継いでいる。

English

English